El Japón que hay en mí

Por Akemi Figueredo Imamura

Eran los día más esperados del año: las vacaciones de verano, estaba feliz por no tener que levantarse temprano ni realizar las interminables tareas escolares. Buscaba en qué invertir su tiempo libre, ya que le habían prohibido jugar con la vecina y no tenía nada que ver frente a la pantalla. Pensaba hacia dónde dirigirse, la regañarían por jugar en los muebles antiguos de la sala y los adornos que tanto le gustaban. La cocina y el baño estaban prohibidos para divertirse por los peligros que representaban. En los cuartos sola no la dejaban estar y aún dormían los demás familiares.

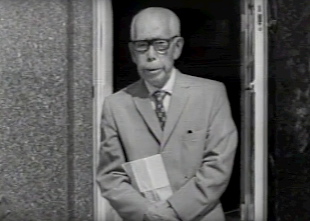

Se subió, con sus cortas piernas, sobre la mesa del patio para alcanzar un libro; quería dibujar, tomó un volumen viejo en un idioma extraño que contenía mucho texto e imágenes en blanco y negro. Cuando el abuelo la sorprendió le dijo: “Si cae rompe cocote”, estaba tan ensimismada que no oyó los pasos lentos. Ella, con una sonrisa cómplice que iluminaba su rostro redondo y sus pequeños ojos, le confesó que estaba aburrida y lo que pretendía hacer con el documento. Él le explicó que esa era una obra de su tierra, que no era para pintar, es sobre un relato que si se portaba bien le leería.

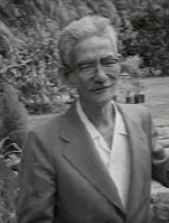

Akemi Figueredo Imamura y su abuelo, Miyuki Imamura

El abuelo se rió, con su sonrisa de ojos rasgados, le mostró cómo al doblar el papel se podían crear diferentes figuras. Aprendió a hacer vasos, sombreros, animales y un barco. Luego, el anciano le leyó el cuento de “La tortuga y la liebre”, y le contó sobre la canción que existía de ese relato y, seguidamente, la cantó en su idioma natal. Ella poco a poco también se la aprendió. Le cantaba la canción a todos y narraba orgullosa quién se la enseñó. También el anciano le enseñó a contar hasta el diez y algunas frases japonesas. En las tardes, le contaba sobre las costumbres y leyendas del Japón, relatos llenos de fantasía que la emocionaron.

Pasan los días y la niña improvisó un aula con los sillones, las sillas del patio y una tabla vieja como pizarra para que el abuelo, junto a los muñecos, aprendiera a hablar bien el español. Ella le transmitía todos sus conocimientos sobre su lengua y la historia de Cuba. Como el abuelo no aprendía se dio por vencida, fue entonces que él le contó, con una sonrisa pícara que iluminaba su cuerpo delgado, sobre su travesía hacia esta isla caribeña, en barco y todo lo que sabía sobre su cultura y su gente.

Ellos siempre estaban juntos. Ella aprendió a jugar dominó y él le cuenta sobre otros juegos de mesa japoneses. Una tarde, estaban jugando dominó con los muchachos del barrio, muy contentos porque estaban ganando, cuando uno de los perdedores, bravo, le dijo: “no hagas trampa, chino”. La cara del anciano se transformó, su sonrisa amable dio pasó a un rostro duro, una posición de alerta. La nieta se asustó porque nunca lo había visto discutiendo ni tan enfadado, regañaba muy fuerte al niño, se le notaba que se sentía ofendido. Luego supo que era ofensa a los japoneses llamarlos por el gentilicio de otra nación asiática.

La historia entre el abuelo y la niña se repite año tras año, todas las vacaciones, pero un día el anciano perdió la memoria. Una enfermedad muy mala lo hizo olvidar todo sobre Cuba, no podía recordar ni una palabra en español de esta tierra que lo adoptó como hijo, solo habla en su lengua natal y canta canciones de cuando era niño. Hace muchos barcos de papel con sus temblorosas manos y la invita a navegar con él.

© 2018 Akemi Figueredo Imamura

Esta historia fue publicada originalmente el 16 de octubre del 2018 en el sitio www.discovernikkei.org, y fue seleccionada como una de las historias favoritas de la serie Raíces Nikkei, Indagando en Nuestra Herencia Cultural.

El texto se reproduce con autorización de su autora, Akemi Figueredo Imamura.